Gesundheit braucht Menschen, die für sie kämpfen

Initiativen wie Polikliniken wollen neue Ansätze für die Gesundheitsversorgung voranbringen. Doch der Schritt vom Pilotprojekt zum flächendeckenden Standard ist groß.

Takeaways

Darum geht es in diesem Newsletter

- Ich war in Dresden-Gorbitz, einem Stadtteil mit hoher Armut und Ungleichheit – und mit einem neuen Gesundheitszentrum.

- In Hamburg und Berlin gibt es schon länger Gesundheitszentren. Sie wollen, dass ihre Arbeit Teil der regulären Versorgung und von Krankenkassen finanziert wird.

- Mit dem Wissenschaftler Benjamin Ewert habe ich über soziale Innovationen gesprochen und darüber, wie Pilotprojekte zum Standard werden können.

Hallo!

Bei Upstream berichten wir seit Jahren darüber, wie die Verhältnisse, in denen wir leben, krank machen können – sei es durch Armut, das Klima oder unsere Nachbarschaft. Wenn man weiß, wie soziale Determinanten auf die Gesundheit wirken, weiß man eigentlich auch, wie bessere Verhältnisse aussehen würden, Verhältnisse, die allen Menschen die Chance auf ein gutes Leben und Gesundheit geben.

Wie verbessern wir die Verhältnisse? Wie kann die Gesundheitsversorgung gerecht und für alle zugänglich werden? Polikliniken und Gesundheitskollektive wagen neue Ansätze dafür. Wie, und ob solche Projekte sich etablieren können, das zeige ich dir in dieser Ausgabe.

Viel Spaß beim Lesen

Maren

P.S.: Für diesen Newsletter habe ich lange recherchiert. Du bekommst ihn zusätzlich zu monatlichen News rund um Ungleichheit und Gesundheit. Damit das möglich ist, kannst du Upstream unterstützen: Abonniere uns, leite diese E-Mail weiter, erzähle anderen davon oder finanziere unsere Arbeit mit einem monatlichen Beitrag.

Was meinst du: Wie kann es gelingen, Verhältnisse zu schaffen, die die Gesundheit verbessern? Kennst du weitere Initiativen, die daran arbeiten? Schreib uns eine E-Mail!

Gesundheitskollektive wollen die Verhältnisse verbessern. Können sie das auch?

Der Amalie-Dietrich-Platz in Gorbitz, im Südwesten von Dresden, gilt als Brennpunkt. Gorbitz hat nach Angaben der Stadt die höchste Armutsquote Dresdens. Fast jeder dritte Haushalt ist armutsgefährdet, nur sieben Prozent wohlhabend. Einem hohen Anteil an Migrant*innen standen bei der Landtagswahl viele AfD-Stimmen gegenüber, deren Quote noch etwas höher war als anderswo in der Stadt.

Kontraste wie diese waren es, die das Gesundheitskollektiv Dresden, kurz GeKo, dazu gebracht haben, in Gorbitz aktiv zu werden, berichten Katja und Anja. Im Sommer haben die rund 20 GeKo-Mitglieder am Amalie-Dietrich-Platz ein Gesundheitszentrum eröffnet.

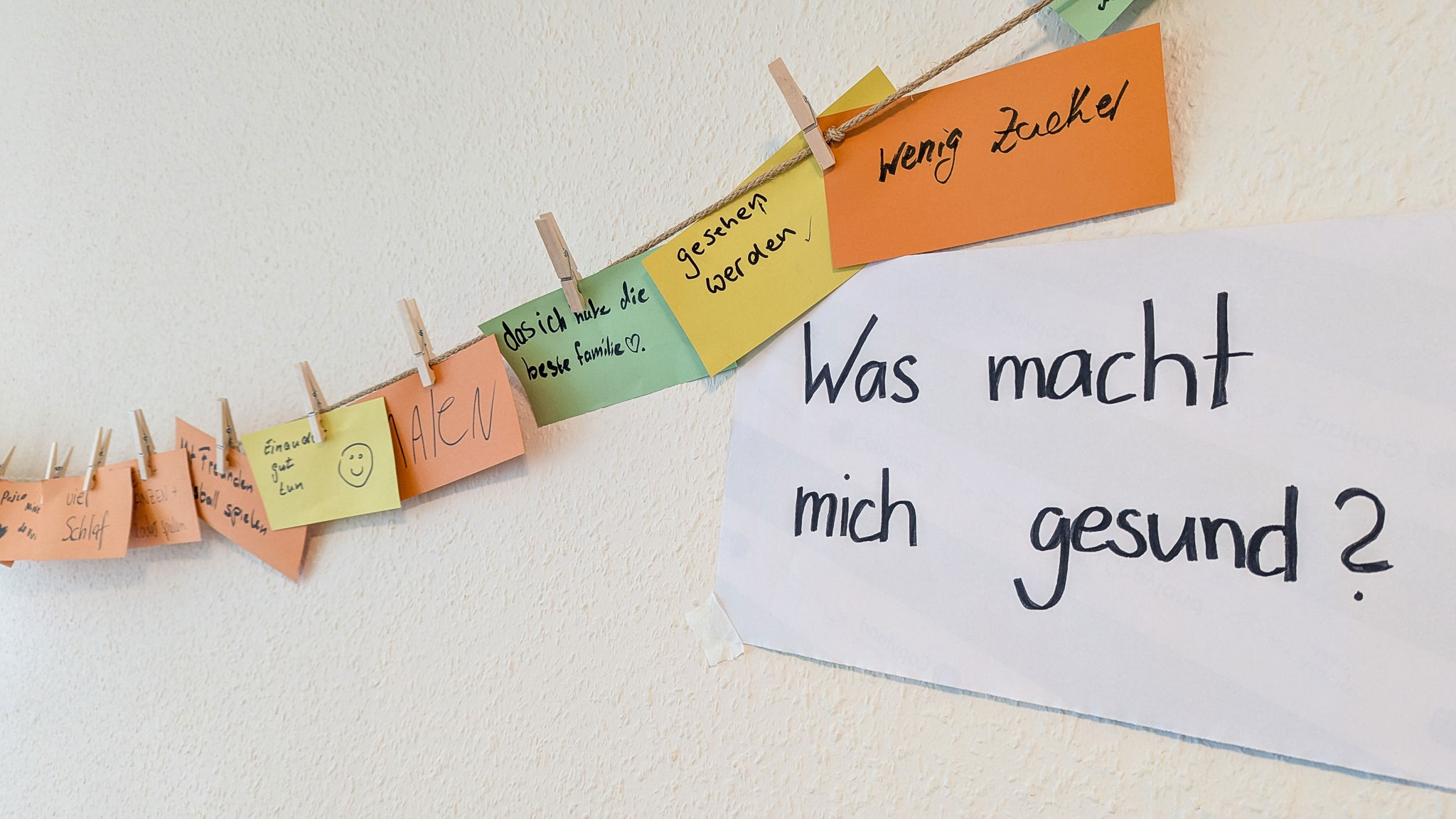

Das Gesundheitszentrum in Dresden-Gorbitz setzt auf Gemeinschaft

Die Räume liegen im Erdgeschoss eines Hochhauses. Im Wartezimmer hängen an einer Leine Zettel, auf die Gorbitzer*innen geschrieben haben, was sie gesund macht. "Gesehen werden", "die beste Familie", "viel Schlaf", "einander gut tun", "mit Freunden spielen", steht da. Auf Regalen liegen Info-Flyer rund um Gesundheit, in einer Kiste Schnuller und andere Dinge fürs Baby, die Besucher*innen mitnehmen können.

Nebenan im Beratungszimmer bietet das GeKo zweimal pro Woche Sprechstunden für gesundheitliche und soziale Probleme an. Hinzu kommen weitere Angebote, wie Erste-Hilfe-Kurse und Bewegung für Senior*innen. Zuvor hat das Kollektiv lange eine Kochgruppe organisiert. "Wir sehen Gesundheit nicht nur als medizinischen Begriff, sondern aus einer gesellschaftlichen Perspektive", erklärt Anja, "Wenn wir die Verhältnisse berücksichtigen, die auf Gesundheit einwirken, wird der Begriff sofort breiter."

Das Kochen etwa bringe Menschen zusammen, sagt Katja. Das sei wichtig: “Wir kommen nicht als Helfer*innen, wir bauen zusammen eine Community auf.” Im Gesundheitszentrum könnten die Besucher*innen etwas für sich tun, sich austauschen und den Raum gemeinsam gestalten. Die Angebote seien niedrigschwellig: kostenlose Beratung, offene Sprechstunden ohne Termine und Informationen ohne komplizierte Fachbegriffe.

Ein neues Konzept für Primärversorgungszentren

Das GeKo Dresden ist Teil des Poliklinik-Syndikats, in dem Gesundheitskollektive bundesweit organisiert sind. Manche stecken nach eigenen Angaben in ähnlichen Phasen und bauen ihr Angebot auf. Andere, wie die Poliklinik Veddel in Hamburg und das GeKo Berlin, haben seit Jahren feste Strukturen und Arztpraxen.

Das GeKo Berlin hat sein Gesundheitszentrum vor etwa drei Jahren eröffnet. Mittlerweile gibt es dort zwei Arztpraxen, eine allgemeinmedizinische und eine kinderärztliche, berichtet Jay Barra, Ärzt in Ausbildung in der allgemeinärztlichen Praxis. “Dazu haben wir ein Café, Stadtteilarbeit, Sportangebote, Kreativangebote, eine Sozialberaterin, eine Pflegeberaterin und eine psychologische Beratung.”

Die Poliklinik Veddel in Hamburg, die es seit 2017 gibt, hat laut Katja Schlegel mittlerweile fast 40 Mitarbeiter*innen in verschiedenen Bereichen sowie zwei Kassensitze für Allgemeinärzt*innen. Schlegel ist Juristin und leitet in Hamburg das Projekt “Navigation”, mit dem die Poliklinik Veddel und das GeKo Berlin dafür sorgen wollen, dass ihr Ansatz Teil der regulären Gesundheitsversorgung wird, die die Krankenkassen finanzieren.

In den kommenden zwei Jahren wollen sie in beiden Städten ein Konzept erarbeiten, das überall in Deutschland eingesetzt werden kann. “Wir entwickeln einen standardisierten Versorgungspfad für vulnerable Patient*innen”, sagt Schlegel. Dieser könne eine Blaupause für zukünftige Primärversorgungszentrensein. Das Projekt wird mit rund 6,9 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) gefördert. Der G-BA entscheidet darüber, welche medizinischen Leistungen gesetzlich krankenversicherte Patient*innen bekommen. Der Innovationsausschuss des G-BA entwickelt neue Versorgungsformen, mit Geldern aus dem Innovationsfonds.

Community Health Nurses: aktiv im Stadtteil

In Primärversorgungszentren wie der Poliklinik und dem Gesundheitszentrum arbeiten mehrere Berufsgruppen unter einem Dach, erklärt Katja Schlegel: "Ärzt*innen, Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen, Hebammen und Pflege." Letztere habe mit den “Community Health Nurses” (CHN) besonderen Stellenwert. Anders als klassische Krankenpflege seien die CHN aktiv im Stadtteil unterwegs und arbeiten dort mit der Community zusammen. Diese Perspektive sei in Fallbesprechungen mindestens genauso wichtig wie die der Ärzt*innen.

In Hamburg-Veddel wird Schlegel zufolge durch das Projekt "Navigation" eine CHN mehr arbeiten. Zudem seien Gruppenangebote geplant, die sich mit sozialen Determinanten wie Diskriminierung, Rassismus und Armut auseinandersetzen. Auch im Gesundheitszentrum in Berlin-Neukölln entstehen laut Jay Barra durch "Navigation" neue Strukturen. Unter der Leitung der CHN könnten die verschiedenen Berufsgruppen so besser zusammenarbeiten und Patient*innen interprofessionell versorgen.

"Wir erhoffen uns davon, unser Konzept und die Behandlungspfade weiterzuentwickeln", sagt Barra, "und wir hoffen auf die wissenschaftliche Bestätigung dafür, dass das ein super Ansatz ist." Nach der zweijährigen Interventionsphase werde das Konzept überprüft, erklärt Katja Schlegel: "Wenn der G-BA zu dem Ergebnis kommt, dass das die bessere primärmedizinische Versorgung ist, wird das Programm in die Regelversorgung übernommen."

Bislang keine Basis für Primärversorgungszentren in Deutschland

Ein Problem, von dem beide berichten: Für ihre Primärversorgungszentren gibt es in Deutschland bislang keine Rechtsform. Sowohl in Berlin als auch in Hamburg arbeiten die Ärzt*innen selbstständig, während andere Fachbereiche bei einem Verein angestellt sind – ein Flickenteppich, meint Schlegel. Für Jay Barras Arbeit in der Arztpraxis ist die strikte organisatorische Trennung herausfordernd: "Dass wir finanziell unabhängig sind, macht es schwer, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Die interprofessionellen Gespräche können wir finanziell nicht abbilden."

Dass sich daran etwas ändert, ist aktuell nicht absehbar. Aus dem Entwurf für das Gesundheitsversorgunsstärkungsgesetz (GVSG) wurden die zunächst geplanten Primärversorgungszentren gestrichen. Ob, wann und in welcher Form das Gesetz beschlossen wird, ist ungewiss.

Wie es nach dem Projekt "Navigation" weitergeht, beschließt der Innovationsausschuss des G-BA. Dieser hat 2024 nach eigenen Angaben über 91 Projekte entschieden (Stand: November), von denen 25 in neue Versorgungsformen überführt oder erneut geprüft wurden. Für 46, also etwa die Hälfte, gab es demnach keine Empfehlung. Bei 20 Projekten werde mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen daraus weitergearbeitet.

Wie soziale Innovationen im Gesundheitssystem entstehen...

Benjamin Ewert, Professor für Politik für Gesundheitsberufe an der Hochschule Fulda, erforscht unter anderem, wie sich neue Ansätze im Gesundheitssystem etablieren können. In einem Beitrag über Soziale Innovationen hat er das Gesundheitszentrum in Berlin-Neukölln genauer betrachtet.

"Soziale Innovationen können neue Dienstleistungen oder Produkte sein, wie eine App, die Nutzer*innen hilft, sich im Gesundheitssystem zu navigieren", erklärt Ewert. Völlig neu müsse so ein Angebot nicht sein, sondern vor allem neu in dem Kontext, in dem es entsteht. In Deutschland treffe das auf Community Health Nurses zu: "Es gibt sie in vielen europäischen Ländern schon, aber hier leider noch nicht." Auch das Gesundheitszentrum und die Polikliniken seien in diesem Sinne innovativ.

...und wie soziale Innovationen sich etablieren

Ob eine Innovation gesamtgesellschaftlich Erfolg hat, hänge davon ab, ob sie sich so vergrößert und verstetigt, dass sie auch anderswo Menschen hilft. "Es geht allerdings nicht darum, etwas, das in einem Stadtteil funktioniert, genauso in einem anderen umzusetzen", meint Ewert. Das sei aufgrund unterschiedlicher Kontexte mit unterschiedlichen Problemen gar nicht möglich.

"Upscaling heißt also vor allem, eine Innovation auf ihre Kernprinzipien zu reduzieren, so dass man sie kontextübergreifend implementieren kann: Im Fall von Community Health Nursing ist zum Beispiel eine starke Public Health Ausrichtung und die Netzwerkarbeit im Sozialraum wichtig, um gemeinsam passgenaue Angebote der Gesundheitsförderung zu entwickeln." Diese Prinzipien könnten für die jeweiligen Kontextfaktoren angepasst werden. Ein gelungenes Beispiel sind laut Ewert Patientenlotsen: "Das ist bisher kein festes Berufsbild im deutschen Gesundheitswesen. Aber es gibt einen Konsens, dass man niedrigschwellige Beratungsangebote schafft, die Nutzer*innen eine andere Ansprache, Navigationshilfen und somit leichteren Zugang zu Leistungen bieten."

Zweifel an politischer Unterstützung für Gesundheitskollektive

Ob das den Gesundheitskollektiven gelingen kann, hält Ewert für fraglich: "Das ist zwar eine hervorragende Versorgungsinnovation, in der Ärzt*innen, Gesundheitsberufe und Sozialarbeiter*innen auf Augenhöhe im Stadtteil zusammenarbeiten. Gleichzeitig scheint es mir eine eingeschworene Gemeinschaft, die ihre Ziele und Werte für sich geklärt und eine Arbeitsform entwickelt hat, die mehr oder minder einzigartig ist." Dass in Deutschland in absehbarer Zeit ähnliche Angebote flächendeckend entstehen und unterstützt werden, sehe er aktuell nicht. “Aber es gibt viele Light-Versionen, wie etwa Gesundheitskioske, die zeigen, dass multiprofessionelle Zusammenarbeit in der Praxis möglich ist und es lokal fließende Übergänge vom Gesundheitssystem zum Sozialsystem gibt."

Für das Projekt "Navigation" des GeKo Berlin und der Poliklinik Veddel rät Ewert zu vorsichtigem Optimismus – auch angesichts der geringen Quote von Projekten, die der G-BA tatsächlich übernimmt. "Aber dass sie gefördert werden, zeigt, dass sie wahrgenommen werden und kann anderen als Vorbild dienen", meint er.

![Porträtfoto eines Mannes. Daneben steht: “[...] es gibt viele Light-Versionen, wie etwa Gesundheitskioske, die zeigen, dass multiprofessionelle Zusammenarbeit in der Praxis möglich ist und es lokal fließende Übergänge vom Gesundheitssystem zum Sozialsystem gibt.”, Benjamin Ewert, Professor für Politik für Gesundhetisberufe an der Hochschule Fulda.](https://upstream-newsletter.de/media/pages/artikel/gesundheit-poliklinik-geko-projekt-innovation/2ee43ad171-1733933760/zitatbenjaminewert1.jpg)

Gleiche Gesundheitschancen für alle – eine Utopie

In Hamburg und Berlin sind Katja Schlegel und Jay Barra zuversichtlich, dass ihr Konzept Zukunft hat – trotz politischer Hürden. “Die Gesundheitspolitik braucht eine Antwort auf die Versorgungskrise. Der Hausärzt*innenmangel oder die alternde Gesellschaft, all das hört ja nicht auf”, meint Schlegel, "Wir glauben, der richtige Weg ist ein grundsätzliches Umdenken in der Primärversorgung, wie in Österreich, wo die ambulante Versorgung wirklich reformiert wurde." In der Gesundheitspolitik sei längst angekommen, wie groß der Einfluss ist, den Lebensverhältnisse auf die Gesundheit haben: "Wenn es um Health in All Policies geht, nicken alle und sagen: Das brauchen wir. Gleichzeitig ist es ein riesengroßes Problem, das umzusetzen."

Ob es gelingen kann, Verhältnisse zu schaffen, in denen alle Menschen gleiche Chancen auf Gesundheit haben? Eine absolute Utopie angesichts gesellschaftlicher Herausforderungen wie Rassismus, Queerfeindlichkeit, Diskriminierung und Ungleichheit, meint Jay Barra. "Aber daran arbeiten muss man auf jeden Fall. Auch, wenn es politisch grad nicht in diese Richtung geht: Umso wichtiger ist es, im Auge zu behalten, dass jede Person ein wertvolles Leben hat."

Transparenz

Rund um medizinische Themen sind Transparenz und Vertrauen wichtig. Darum haben wir in dieser Ausgabe alle Quellen direkt im Text verlinkt. Auf der Website findest du unser journalistisches Selbstverständnis festgehalten.

Quellen

- Ewert, B. (2024); Soziale Innovationen in der kommunalen Sozialpolitik. In: Brettschneider, A., Grohs, S., Jehles, N. (eds) Handbuch Kommunale Sozialpolitik. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-38616-0_78-1

- Filmar, T., Schlegel, K., Waidhas, L., Schröder, M., Dickel, P., Hänel, P., Spreckelsen, O. (2024): Interprofessionelle Primärversorgungszentren als Lösungsansatz für die Versorgungsprobleme der Zukunft – am Beispiel der Poliklinik Veddel. In: Repschläger, U., Schulte, C., Osterkamp, N. (Hrsg.): Gesundheitswesen aktuell 2024. Beiträge und Analysen. Barmer Institut für Gesundheitssystemforschung. S. 168-187. doi: 10.30433/GWA2024-168

- Scheydt, S., Hegedüs, A. (2022): Dimensionen und konzeptuelle Merkmale des Community Health Nursings. In: HeilberufeScience, Volume 14, S. 9-18, (2023). DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s16024-022-00386-y