Warum Worte helfen – aber nicht nur

Wie können Worte helfen mit einer psychischen Krankheit umzugehen? Das fragen wir Martin Gommel. Er ist Journalist und hat wiederkehrende Depressionen. Außerdem schauen wir uns das Konzept der Mental Health Literacy genauer an.

Takeaways

Das erwartet dich in dieser Ausgabe

- Interview: Martin Gommel ist Journalist und hat wiederkehrende Depressionen. Im Interview erzählt Martin, wie er es geschafft hat seine Suizidalität zu bekämpfen. Spoiler: Nicht alleine.

- Konzept erklärt: Was ist Mental Health Literacy? Wie hilft sie und wo sind ihre Grenzen? Wie kompetent bist du in puncto psychischer Gesundheit?

- Aktuelles: Diesmal unter anderem mit einem einsamen Tod durch Corona, feministischen Protesten in Lateinamerika und einer Reportage zum chronischen Erschöpfungssyndrom.

Fehlen dir manchmal die Worte auf die Frage, wie es dir geht?

Warum Worte helfen – aber nicht nur

Hallo!

Als wir den letzten Newsletter verschickt haben, begann Russlands Regierung gerade die Invasion der Ukraine. Bis heute dauert sie an und kostet zahlreichen Menschen das Leben, die Gesundheit und die Sicherheit. Dieser Krieg bedeutet Trauma und Armut. Auch wenn bei der Verteilung und Versorgung der Geflüchteten aus der Ukraine diesmal manches besser zu laufen scheint, zeigen sich ähnliche Probleme wie in vergangenen Situationen und eine Hierarchisierung von Geflüchteten.

Worte helfen nicht immer. Manchmal ist man ratlos und manchmal sind die Ratschläge genau das Problem. Geholfen haben Worte aber Martin Gommel. Mit ihm haben wir über seine Suizidalität gesprochen. Er war als Jugendlicher selbst suizidal. Als Mann hat er ein erhöhtes Risiko. Wir haben ihn gefragt, wie er Krisen überwindet, wer ihm dabei hilft und was er selbst mit Worten bewirken will.

Doch Worte kommen nicht aus dem Nichts. Das Konzept Mental Health Literacy beschäftigt sich mit der psychischen Gesundheitskompetenz. Wir haben es uns genauer angeschaut.

Und du, du kannst uns helfen. In unserem nächsten Themenblock suchen wir Antworten auf die Frage, wie ungleich unsere Körper behandelt werden. Und wir suchen nach Erfahrungen. Mehr dazu im Ausblick.

Frische Perspektiven wünschen dir

Maren und Sören

Achtung: Auch in dieser Ausgabe sprechen wir nochmal über Suizidalität. Wenn dir dieses Thema nicht gut tut, lies den Newsletter lieber nicht oder nicht alleine.

Dir geht es aktuell nicht gut? Hier findest Du Hilfe:

Wende dich an deine Hausarztpraxis oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst.

Kontaktiere die Telefonseelsorge.

In den Listen der Deutschen Depressionshilfe und der Neurologen und Psychiater im Netz findest du spezifische Hilfsangebote.

Ruf bitte bei Notfällen wie drängenden und konkreten Suizidgedanken einen Notarzt über die 112.

Interview

“Wenn man Depressionen behandelt, werden auch suizidale Gedanken weniger.”

Martin Gommel ist Reporter für psychische Gesundheit bei Krautreporter. Er sagt: “Meine Mission ist, dafür zu sorgen, dass das Thema psychische Erkrankungen in der Gesellschaft stattfindet und dass Menschen mit Erkrankungen gesehen und ernst genommen werden.” Zuletzt recherchierte er über Traumatisierungen im Schulsport. Immer wieder Thema: seine eigene Erkrankung, wiederkehrende Depression.

Upstream: Martin, du warst im Alter zwischen 12 und 14 Jahren das erste Mal suizidal. Inwiefern war dir damals Suizidalität schon ein Begriff?

Martin Gommel: Meine Eltern hatten Psychologie-Bücher aus der Zeit, in der sie studiert haben. Diese Bücher haben mich magisch angezogen. Darin standen schräge Geschichten von üblen Therapiestunden mit für mich damals unvorstellbaren Situationen. Da habe ich herumgesucht und später auch das Wort Suizidalität gefunden. Aber weiter ging das dann erstmal nicht.

Inwiefern hat es dir damals geholfen, einen Begriff für das zu haben, was du fühlst?

Martin: Trotz der Psychologie-Bücher war mir nicht klar, dass ich krank bin. Ich dachte, es liegt an mir, dass es mir nicht so gut geht. Ich dachte, ich sei schuld daran, dass ich in der Schule gemobbt werde. Ich hab das alles auf mich selbst bezogen, was auch Teil der Krankheit ist. Auch wenn ich die Begriffe aus den Büchern in den ersten Momenten gar nicht mit mir verbunden habe, haben sie mir zumindest einen Ansatz geliefert. Ich hatte ein kleines bisschen Ahnung, was da in mir vorgeht. Heute weiß ich, dass ich eine Krankheit habe, die immer wieder ausbricht. Das hat mir enorm geholfen, weil ich dadurch weiß: Ich bin nicht schuld. Ich habe verstanden, dass das behandelbar ist und es verschiedene Ansätze gibt, damit umzugehen. Medizinisch, therapeutisch. Das macht natürlich Hoffnung.

Es sterben noch immer viele Menschen durch Suizid. In Deutschland jedes Jahr ungefähr 9000 Menschen, darunter 500 Jugendliche und junge Erwachsene. Wie erklärst du dir das?

Martin: Das kann ich nicht erklären. Das sind 500 unterschiedliche junge Menschen, die 500 unterschiedliche Versionen der Krankheit haben. Genauso gibt es auch Jugendliche, die sich das Leben nehmen, die nicht psychisch krank sind.

Trotz jugendlicher Suizidalität ist deine Geschichte keine Zahl in dieser Statistik. Wie hast du das geschafft?

Martin: Sowas schaffst du nicht allein. Mit 30 Jahren wurde mir eine schwere depressive Episode diagnostiziert. Seitdem hatte ich Hilfe, konnte in die Klinik gehen, wurde medikamentös eingestellt, habe Psychotherapien wahrgenommen. Ich hab das gemeinsam geschafft mit Ärzt\innen, Psychotherapeut\innen, Krankenpfleger\innen und auch Freund\innen von mir, die mich heute noch unterstützen, wenn ich krank bin. Sicher liegt es auch in erster Linie an mir, die Initiative zu ergreifen, mir Hilfe zu suchen und alles dafür zu tun, dass ich gesund werde. Das ist mein Job, den kann niemand anderes machen. Aber ich lebe in einem Land, das mir, wenn es wirklich eng wird und ich krank und suizidal werde, die Möglichkeit gibt, in die Klinik zu gehen und zu überleben. Das ist ein Privileg.

Du hast ein Buch über deine Depression geschrieben, mit dem Titel, "Ich habe keine Lust mehr, leise zu sein." Das klingt nach Frust.

Martin: Das ist kein Frust, es ist eher Widerwillen. Ich habe schon lange überlegt, ob ich meine Krankheit öffentlich machen will. Ein Teil meiner Krankheit ist, dass ich mich sozial isoliere. Man geht nicht ins Gespräch, sondern zieht sich zurück. Es wird niemals eine Demonstration von Depressiven geben, die akut krank sind. Die Krankheit sorgt dafür, dass wir uns zurückziehen, weil wir keine Kraft haben. Insofern habe ich keine Lust mehr darauf leise zu sein. Nicht, weil ich keine Lust mehr habe, krank zu sein. Das geht nicht, das kann ich mir nicht aussuchen. Die Krankheit habe ich und werde sie mein Leben lang haben. Aber ich will mich nicht mehr verstecken und auch nicht drumherum reden.

Ein Thema in deinen Texten ist Wut. Welche Rolle spielt Wut für dich?

Martin: Meine Therapeutin in der Klinik hat gesagt: “Herr Gommel, nutzen Sie Ihre Wut, solange sie klein ist.” Das beschäftigt mich bis heute, weil da stecken zwei Sachen drin. Das eine ist, Wut kann man nutzen. Das anderes ist, es gibt ein Ablaufdatum. Wenn du das verpasst, kannst du sie nicht mehr nutzen, dann ist sie zu groß. Heute weiß ich, ich sollte Wut nicht in mich rein fressen. Vielmehr muss ich damit nach außen treten oder mit mir ins Gespräch gehen, sonst wächst die Wut, sodass ich sie irgendwann nicht mehr aufhalten kann. Darum versuche ich das frühzeitig zu erkennen. Als weißer cis Mann brauche ich einen guten Umgang mit meiner Wut. Dazu bin ich verpflichtet.

>>> Wir haben noch länger mit Martin gesprochen. Unter anderem, welchen Rat er gibt bei einer schwierigen Therapeut*innenbeziehung und wie wir am besten damit umgehen, wenn wir Vorurteile an uns selbst bemerken. Das vollständige Interview findest du auf unserer Website.

Konzept erklärt

Warum Mental Health Literacy wichtig ist – und überschätzt?

Zugegeben, Mental Health Literacy klingt schmissiger als Psychische Gesundheitskompetenz. Dabei meinen beide Begriffe dasselbe. Die Idee hinter Mental Health Literacy: Wenn wir mehr über psychische Gesundheit wissen, können wir uns so verhalten, dass wir unserer psychischen Gesundheit (und derer anderer) weniger schaden und mehr Gutes tun.

Der Australier Anthony Jorm gilt als einer der Begründer der Mental Health Literacy. Er unterteilt psychische Gesundheitskompetenz in fünf Bereiche:

- Wissen darüber, wie sich psychische Erkrankungen vermeiden lassen,

- Erkennen von psychischen Erkrankungen, damit besser Hilfe gesucht werden kann,

- Wissen darüber, wo professionelle Hilfe angeboten wird,

- Wissen, wie man sich selbst helfen kann,

- Wissen und Fähigkeiten, um Betroffene (auch in akuten Situationen) zu unterstützen.

Wie steht es um deine Mental Health Literacy?

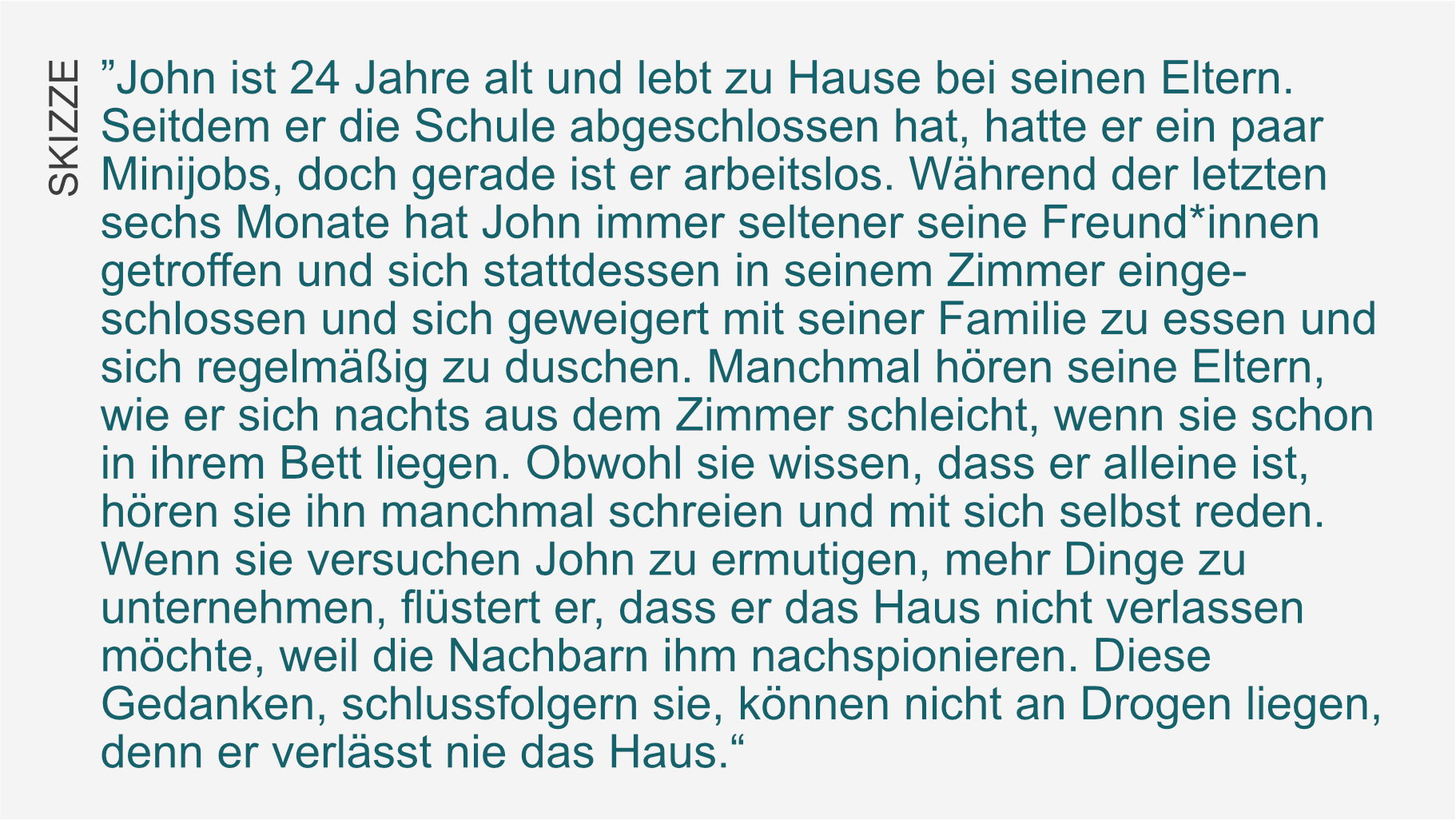

Ein gängiges Mittel, mit dem die Mental Health Literacy in wissenschaftlichen Studien untersucht wird, sind Skizzen. Studienteilnehmer*innen lesen sie und werden anschließend zu der beschriebenen Situation befragt.

Wenn du magst, teste dich kurz selbst: Könntest du anhand der folgenden Skizze einschätzen, was mit John los ist?

Die Skizze beschreibt John, wie er an Schizophrenie erkrankt ist. Hättest du es korrekt eingeschätzt?

Warum Mental Health Literacy wichtig ist

Wenn wir über psychische Krankheiten Bescheid wissen, können wir sie an uns oder in unserem Umfeld wahrnehmen und einordnen. Das ist oft der erste Schritt, besser mit ihnen umzugehen.

Offensichtlich wird das beispielsweise bei der Analyse von Suiziden in Deutschland. Dort sind Männer überproportional in den Statistiken vertreten, während bei ihnen etwa halb so häufig Depression diagnostiziert wird.

Zwei Mental-Health-Forscher haben sich das genauer angeschaut. In einer Analyse der Studienlage beschreiben sie das Phänomen der “atypischen Symptompräsentation”. Damit ist gemeint, dass Männer, die sich stark an traditionellen Bildern von Männlichkeit orientieren, ihre Symptome anders wahrnehmen und beschreiben.

Das Wissen darüber kann sowohl Betroffenen als auch Professionellen und Angehörigen helfen, psychische Erkrankungen besser zu erkennen und Hilfe wahrzunehmen oder anzubieten.

→ Hilfe wahrnehmen, anbieten und annehmen zu können, kann Leben retten. Hier erfährst du, welche Maßnahmen Suizide verhindern können.

Verringert Mental Health Literacy Vorurteile?

Vielen Kampagnen zur Reduzierung von Stigma liegt die Annahme zugrunde, dass eine bessere psychische Gesundheitskompetenz dazu beitrage, Diskriminierung und Stigmatisierung von Menschen mit psychischen Erkrankungen zu mindern. Allerdings gibt es Studienergebnisse, die dem widersprechen.

Forscher*innen um Carolin Doll haben deshalb ein komplexes Modell entwickelt, das nicht von einem direkten Zusammenhang zwischen Mental Health Literacy und Stigmatisierung ausgeht. Bei einer Untersuchung mit über 1400 Teilnehmer*innen zeigten sie, dass die Einordnung von psychischen Krankheiten wie Depression und Schizophrenie von Mediatoren und Moderatoren beeinflusst wurde. Dazu gehörte beispielsweise, wie die Fälle den Proband*innen präsentiert wurden und ob diese die Erkrankungen eher auf körperliche oder psychosoziale Faktoren zurückführten.

Die Zukunft von Mental Health Literacy liegt in ihrer Anwendung

Auch für Anthony Jorm greift das Konzept der Mental Health Literacy mittlerweile zu kurz. Er kritisiert, dass sich Forschungsarbeiten zu sehr auf das Wissen über psychische Krankheiten fokussieren und den Aspekt des Handelns vernachlässigen würden. Interventionen, die das Wissen verbessert hätten, hätten nicht automatisch zu besserem Handeln geführt.

Vergleichbar mit Diskursen der Klimabewegung, in denen es immer wieder um die Forderung geht, Wissen über klimaschädliches Verhalten tatsächlich in die Tat umzusetzen, fordert Jorm einen Wandel zur Mental Health Action. Damit meint er konkrete Handlungen von Einzelpersonen oder Gruppen, die tatsächlich wirken und die eigene psychische Gesundheit oder die von anderen fördern.

Was meinst du?

Wie ist deine Erfahrung mit der Gesundheitskompetenz zu psychischen Krankheiten? Arbeitest du in einem Bereich, in dem Mental Health Literacy eine Rolle spielt? Magst du uns davon erzählen?

Aktuelles

Was du sonst noch wissen musst

- Anna Fastabends Vater ist gestorben, in der Pandemie, im Krankenhaus und ohne Besuch von seiner Familie. Was bleibt, sind Wut, Traurigkeit und quälende Fragen. In der taz schreibt sie darüber.

- “Du bist verhaftet” – diese Worte hörte Cinthia Marcela Rodriquez Ayala, als ihr Baby tot auf die Welt kam. In El Salvador gelten Totgeburten und Fehlgeburten laut Abtreibungsgesetz als schwere Verbrechen. Aber feministische Proteste bringen das Gesetz zum Wanken, berichtet Sarah Ulrich.

- Ronja leidet seit fast zwei Jahren an ME/CFS. Anne Thiele hat Ronja für das Y-Kollektiv einige Tage lang begleitet und mit ihr, Menschen, die ihr nahestehen und mit Ärzt*innen und Forschenden über ihre Wünsche, Hoffnungen und politischen Forderungen gesprochen.

- ”Warum gibt es in Deutschland keine rein von Frauen betriebenen Kliniken für Frauen, die dies wünschen?“, fragt Ingrid Wenzl im Freitag. Nach einer schlechten Erfahrung bei einer Vorsorgeuntersuchung beschäftigt sie der Zustand der Gynäkologie in Deutschland.

- Ob in der Ukraine, in Syrien, Afghanistan oder am Jemen: Weltweit gibt es zahlreiche humanitäre Krisen. Dennoch sind im Haushalt der Bundesregierung 800 Millionen Euro weniger für das Entwicklungsministerium eingeplant. Warum das fatal ist, erklärt EU-Kommissar Janez Lenarčič im Interview mit Heiner Hoffmann.

Ausblick

Mit diesem Newsletter erproben wir einen neuen Erscheinungsrhythmus. Statt alle vier Wochen, schicken wir jetzt alle drei Wochen eine Mail in dein Postfach. Dafür liest du bei Upstream nicht mehr drei bis vier, sondern nur noch ein bis zwei Texte. Wir haben uns dafür entschieden, damit wir Themen über einen längeren Zeitpunkt aus mehr Perspektiven begleiten können. Dadurch werden unsere Newsletter konzentrierter, ermöglichen uns aber gleichzeitig die Tiefe, die wir euch bieten wollen, ohne für uns selbst ein Stressfaktor zu werden.

Der nächste Newsletter ist der vorerst letzte der Reihe zu psychischer Gesundheit und Suiziden. Darin geht es um die Sicherung von Hotspots. Er erscheint am 14. April.

In den vergangenen Ausgaben und auch diesmal ist uns aufgefallen, wie schwer es ist, gute Bilder zum Thema psychische Gesundheit zu finden. Häufig sind die nämlich entweder stereotyp düster oder lifestylig bunt. Kennst du gute Ressourcen, Projekte oder Fotograf*innen, die sich mit Bildern psychischer Gesundheit auseinandersetzen? Wir sind gespannt, davon zu hören.

Am 5. Mai starten wir dann mit einem neuen Thema: Körper. Genauer gesagt damit, wie ungleich unsere Körper behandelt werden, je nachdem, wie viel sie wiegen und wie sie aussehen. Über mehrere Wochen werden wir uns damit auseinandersetzen, was “Übergewicht” ist, wie es entsteht und wie gesellschaftliche Körperideale unsere Gesundheit beeinflussen.

Besonders interessiert sind wir an Erfahrungen aus der Community. Wenn du also Lust hast, mit uns über das Thema zu sprechen, weil du selbst dick bist oder Erfahrungen in diesem Kontext gemacht hast, freuen wir uns über deine Mail an mail@upstream-newsletter.de. Wir freuen uns auch, wenn du uns Ressourcen zum Thema dick sein schickst, die wir unbedingt kennen sollten.

Anhang

Transparenz

Rund um medizinische Themen sind Transparenz und Vertrauen wichtig. Darum stellen wir am Ende jeder Ausgabe unsere Quellen vollständig dar. Auf der Website ist unser journalistisches Selbstverständnis festgehalten.

Quellen

- Doll, C. M., Michel, C., Betz, L. T., Schimmelmann, B. G., Schultze-Lutter, F. (2021): The Important Role of Stereotypes in the relation between Mental Health Literacy and Stigmatization of Depression and Psychosis in the Community. In: Community Mental Health Journal, 3/2022. https://doi.org/10.1007/s10597-021-00842-5-

- Jorm AF, Korten AE, Jacomb PA, Christensen H, Rodgers B, Pollitt P. "Mental health literacy": a survey of the public's ability to recognise mental disorders and their beliefs about the effectiveness of treatment. Med J Aust. 1997 Feb 17;166(4):182-6. doi: 10.5694/j.1326-5377.1997.tb140071.x. PMID: 9066546.

- Jorm, A.F. (2020). Eine Einführung in das Konzept Mental Health Literacy. In: Bollweg, T., Bröder, J., Pinheiro, P. (eds) Health Literacy im Kindes- und Jugendalter. Gesundheit und Gesellschaft. Springer VS, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-29816-6_8-

- Walther, A., & Seidler, Z. E. (2020). Männliche Formen der Depression und deren Behandlung. PiD - Psychotherapie Im Dialog, 21(04), 40–45. doi:10.1055/a-0987-5902